Film à voir ou à revoir avec Tommy Lee Jones

TommyLeeJones dans "No Country For Old Men" et "TroisEnterrements"...

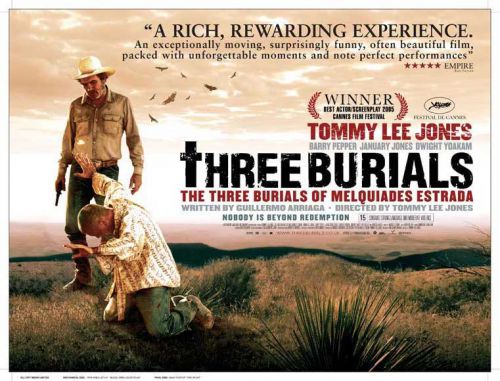

"Trois Enterrements"...

Il n'est sans doute pas nécessaire de rappeler qui est Tommy Lee Jones, gueule du cinéma hollywoodien vu dans JFK (1987) ou le Fugitif (1993), film qui lui obtint l'oscar du meilleur second rôle. Ce qui ne nous rajeunit pas, et l'ami Jones non plus. La soixantaine alerte, plus ou moins cloîtré dans des rôles de vieux briscards, Tommy Lee semble avoir laissé derrière lui le temps des Men In Black et à la manière d'un Eastwood, revient aux commandes de son propre film, sa vieillesse en bandoulière.

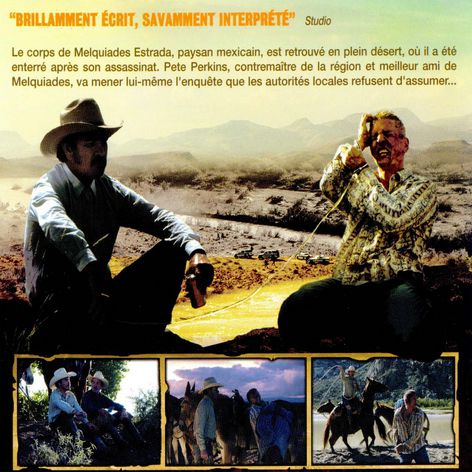

Texas, au bord de la frontière mexicaine. Melquiades Estrada, immigré, est retrouvé mort, depuis cinq jours dans une tombe de fortune. Devant le peu d'enthousiasme du shérif local, Pete Perkins, ami de Melquiades, entreprend de rendre justice à sa façon. Et de tenir une promesse autrement plus importante...

Il y a des films qui semblent échapper aux analyses critiques, et Trois Enterrements semble bien en faire partie. Tout simplement parce que ce premier film cinéma de Tommy Lee Jones est une histoire simple vécue par des personnages simples. Sorte de film de vengeance virant au road-movie initiatique, Trois Enterrements est une hydre à trois têtes. Une intrigue belle, virile et naïve tout à la fois. Trois personnages. Trois destins différents. Trois points de vue. Trois enterrements. La caméra paisible, ce ne sont pourtant pas les pérégrinations de Perkins que filme Tommy Lee Jones, c'est son pays natal : le Texas. Trois Enterrements est un film sur le Texas, devenu le temps de deux heures un lieu intemporel, cuit par le soleil et balayé par la poussière. Un Texas tout en paysages rocailleux, désert blanc ou petite bourgade peuplée de vachers. Le Texas et sa peur de l'étranger, quel qu'il soit. Le Texas où le flingue, à défaut d'être à la ceinture, n'est jamais très loin. Tommy Lee Jones promène son spectateur le long d'un rythme lent, s'attardant sur quelques images superbes et pourtant tellement crues. Il se dégage quelque chose de Trois Enterrements, et cette chose est une sorte de tristesse, doublée d'une profonde mélancolie. Dans Trois Enterrements, nous suivons des paumés dans un trou paumé, chacun cherchant une raison d'exister. Le travail. Le sexe pour certains. Déprimante situation de cette serveuse, polygame à force de ne pas trouver ce qu'elle cherche. L'amitié pour d'autres, notion fragile qui se brise à coups de fusil. Il y a dans Trois Enterrements une volonté farouche de pratiquer un cinéma à l'ancienne, sans artifices, s'attachant aux personnages, à leur environnement, camouflant sous la peinture d'une nature sauvage et aride un dégoût de la modernité. Puis vient le Mexique et avec lui, la comparaison, et il faut bien le dire, le manichéisme. L'autre côté du Rio Grande, selon Trois Enterrements est un Mexique de carte postale, où les femmes deviennent davantage que des faire-valoir sexuels, où l'on rencontre des hommes tranquilles sur le bord de son chemin, toujours prêt à fournir de la viande et un coup de gnole. Des hommes que du côté texan, on aime, hait et craint tout à la fois, et qui ne sont pourtant pas si différents. Le trait est gros. C'est dommage.

Réalisé de façon sèche mais élégante, Trois Enterrements se construit autour d'une structure désarticulée, entremêlant le passé et le présent en flashback abrupts, puzzle sans fioritures à l'image du film, passant d'un instant à l'autre, d'un personnage à l'autre. D'un enterrement à l'autre. Trois Enterrements est une ballade avec la mort, chemin de croix crépusculaire d'un meurtrier, d'un homme et d'un cadavre transporté de sépulture en sépulture. Une tonalité qui n'empêche pas une petite dose d'humour surréaliste voir franchement macabre, avant de bifurquer sur un Tommy Lee Jones ivre, fatigué, méconnaissable sous une barbe grise mal taillée, pleurant sur les accords d'un piano mal foutu. La fin du film déconcerte. D'ailleurs tout le film déconcerte, naviguant entre la lucidité et la folie, le calme et la violence. Dans Trois Enterrements, on parle humanité, rédemption, absurdité. On demande pardon sous le canon d'une arme. Il serait sans doute facile de comparer Trois Enterrements à d'autres œuvres. A du Eastwood pour sa vision désabusée mais revancharde. A du Valerii voir aux derniers Leone pour son aspect flottant. En vérité, se serait lui faire du tort, Trois Enterrements ne se raccroche jamais véritablement à quelque chose. Jamais vraiment film moderne, jamais vraiment western, jamais vraiment drame, Trois Enterrements est un film qui brasse beaucoup avec une beauté et cohérence rare. Bien fait, bien interprété - formidable Barry Pepper - mais d'une écriture somme toute un peu convenue, Trois Enterrements est avant tout un voyage tant physique qu'intérieur. A chacun de voir où est ce qu'il l'emmènera...

Récompensé doublement à Cannes

Présenté en compétition au Festival de Cannes 2005, Trois enterrements est reparti avec deux récompenses : le Prix du scénario pour le Mexicain Guillermo Arriaga (auteur des scripts déjà très remarqués de21 grammeset Amours chiennes), et le Prix d'interprétation masculine pour Tommy Lee Jones lui-même.

Un premier long métrage ?

Trois enterrements est très souvent considéré, et de manière un peu abusive, comme le premier long métrage de Tommy Lee Jones en tant que réalisateur. Or, ce dernier s'était déjà essayé à la mise en scène dix ans auparavant avec le téléfilm The Good old boys.

Hommage à la terre de ses origines

Tout a commencé au début de l'hiver 2001. Tommy Lee Jones avait demandé à Guillermo Arriaga, le scénariste de Amours chiennes et21 grammes, d'écrire un script dont l'action se déroulerait sur la frontière entre l'ouest du Texas et le nord du Chihuahua, au Mexique. Le comédien-réalisateur est né dans l'ouest du Texas et y a grandi. Pendant de longues années, il a été propriétaire d'un ranch dans les Davis Mountains. "Il s'agit de ma patrie, de mes compatriotes, explique-t-il. C'est pour ça que j'avais à cœur de faire un film sur cette région."

Note d'intention

En réalisant ce film, Tommy Lee Jones voulait principalement faire une étude sur les décalages sociaux qui existent entre les terres au sud du Rio Grande et celles au nord. "Je voulais comprendre en quoi les choses se ressemblent et en quoi elles diffèrent, comment elles échappent au contrôle des hommes et quelles ironies en découlent, explique-t-il. Je voulais savoir exactement quelles injustices, quelles gloires, quelles beautés et quel genre de rédemption on peut trouver dans cette région dont le caractère et la qualité ont mûri et évolué, et que personne ne peut contrôler."

Une distribution nord-mexicaine

Les personnages qui vivent le long de la frontière entre le Texas et le Mexique ont été recrutés dans les deux pays. En plus de Tommy Lee Jones et Barry Pepper, January Jones, Melissa Leo et Dwight Yoakam sont venus du nord de la frontière grossir les rangs du casting. Alors que le tournage de Trois enterrements était sur le point de débuter, ces derniers ont insisté pour avoir une distribution qui représenterait bien cette population "entre-deux", surtout vu du côté mexicain.

Comme l'explique le producteur Michael Fitzgerald : "Nous avons pris le soin de choisir des acteurs qui venaient du nord du Mexique, où nos héros allaient se rendre." La distribution nord-mexicaine comprend Vanessa Bauche, Cecilia Suarez, Ignacio Guadalupe et René Campero. Ce rassemblement d'acteurs et d'actrices originaires des deux côtés de la frontière symbolise ainsi la thématique sociale du film.

43 jours de tournage

Le tournage en extérieur dans l'ouest du Texas a débuté fin septembre et s'est poursuivi jusqu'à la première semaine de décembre 2004. Les 43 jours de tournage se sont déroulés entre les environs de Van Horn et des Davis Mountains et le Big Bend Country plus au sud, le long de la frontière mexicaine.

Quand la météo s'emballe...

Bien que les automnes soient réputés secs dans l'ouest du Texas, les équipes de tournage ont enduré une pluie quasi incessante. Toute l'organisation du tournage a été bouleversée afin d'éviter les zones inondées ou boueuses. Se débattant entre une météo impitoyable et une cadence soutenue, elles ont réussi à travailler en continu jusqu'au milieu du mois de novembre.

Puis, au moment où elles se préparaient à tourner les scènes se déroulant le long du Rio Grande, des pluies torrentielles ont fait monter le niveau de l'eau du fleuve de plus de trois mètres en une seule journée. Le tournage a été interrompu pendant une semaine, mais heureusement, la pluie a fait place à un temps sec début décembre, et les prises de vue principales ont pu être achevées.

Titre : Trois enterrements

Titre original : Los tres entierros de Melquiades Estrada

Titre anglais : Three Burials of Melquiades Estrada

Réalisation : Tommy Lee Jones

Scénario : Guillermo Arriaga

Production : Michael Fitzgerald, Tommy Lee Jones, Luc Besson, Pierre-Ange Le Pogam

Sociétés de production : Javelina Film Company et EuropaCorp

Musique : Marco Beltrami

Photographie : Chris Menges

Montage :RobertoSilvi

Décors :MeredithBoswell

Pays d'origine : États-Unis, France

Langues de tournage : anglais et espagnol

Format : Couleurs - 2,35:1 - DTS / Dolby Digital -35 mm

Genre : Drame

Durée : 121 minutes

Dates de sortie :20 mai 2005(festival de Cannes),23 novembre 2005(France), 30 novembre 2005 (Belgique),3 février 2006(États-Unis).

Les premiers plans, époustouflants, de No Country for Old Men sont une négation de la noirceur où s’engourdissait The Barber, ce beau film qui n’était pas là, comme son personnage-titre. Tout ici affirme au contraire une présence retrouvée, la volonté d’être là et bien là : plans somptueux de route et de désert ; meurtre d’un flic étiré dans une durée insoutenable ; pas silencieux du jeune cow-boy Llewelyn Moss découvrant les restes d’un carnage au cours d’une partie de chasse…

Laissée pour morte. C’est l’état dans lequel gisait l’oeuvre des frères Coen depuis Ladykillers (2004), comédie au fond du trou succédant à un film aussi léger qu’inutile (Intolérable cruauté, 2003). Il faut donc, pour mesurer l’énormité - et la brutalité - du grand retour occasionné par No Country for Old Men, repartir de là, et surtout ne pas passer sous silence la période d’embonpoint amorcée par un film majestueux comme un oiseau de mauvaise augure, The Barber (2001).

Les premiers plans, époustouflants, de No Country for Old Men sont une négation de la noirceur où s’engourdissait The Barber, ce beau film qui n’était pas là, comme son personnage-titre. Tout ici affirme au contraire une présence retrouvée, la volonté d’être là et bien là : plans somptueux de route et de désert ; meurtre d’un flic étiré dans une durée insoutenable ; pas silencieux du jeune cow-boy Llewelyn Moss découvrant les restes d’un carnage au cours d’une partie de chasse. La renaissance des brothers passe par une telle violence, et plus encore par la terre originelle du Texas, pays des confins qui, dans la petite bourgade paumée du barbier, n’était plus que la métaphore en noir et blanc d’un cul-de-sac.

Tiré d’un best-seller du maître américain Cormac McCarthy, No Country for Old Menen reprend à la lettre la trame et les enjeux. L’adaptation se résume essentiellement à un défi de mise en scène. La structure narrative touche à l’épure : Moss s’empare du butin trouvé sur la scène de crime et se voit aussitôt pris en chasse par Chigurh, un effroyable tueur de sang-froid (Javier Bardem), recherché par tout le comté. La part morale et quasi biblique du récit est prise en charge par le vieux shérif Bell (Tommy Lee Jones), qui reprend l’affaire en deux temps, les deux seuls du film : stopper l’hémorragie ouverte par la cavale (Llewelyn court, Chigurh massacre tout sur son passage) et poser son regard de pater désabusé sur l’Ouest finissant.

Cette présence retrouvée engage d’évidence le retour d’une mise en scène au présent. Mais c’est d’un présent en léger différé qu’il faudrait parler. Là encore, l’ouverture est décisive. Les bottes du flic se débattant dessinent un chaos de gomme noire sur le lino, une gerbe de sang du gibier blessé par Moss s’inscrit en rouge vif sur le sable argenté. Le mode de perception de No Country for Old Menest celui du relevé - empreintes, traces, signes, restes. Et c’est encore à partir de la découverte du carnage par Moss, scène de crime immobile et muette, que s’enclenche l’une des séquences les plus dynamiques, course-poursuite avec un dogue à travers montagnes et rapides déchaînés. Le recueil des signes déclenche l’action, l’attention au paysage ou au moindre détail lie la mise en scène à un travail d’écriture. Mais cet art d’augures caractéristique des Coen trouve matière à s’enrayer discrètement dans la vitesse incertaine du récit, road-movie aux limites du film d’action - une première pour les cinéastes.

Nous sommes en 1980, autre indice de contemporanéité décalée. Pour Cormac McCarthy, ce moment est à l’évidence celui du passage du vieil Ouest à l’ère moderne des nouveaux trafiquants, tout comme semble poreuse la zone frontalière du Texas et du Mexique sur laquelle règne le shérif Bell. Pour les Coen, cet espace et cette temporalité diffus, qu’ils n’ont d’ailleurs pas soin de vraiment circonscrire, marque plus sûrement encore un passage. Et si No Country for Old Men feint de revenir aux origines, terre de losers et de culs-terreux, jeu de massacre à la Sang pour sang ou Fargo, ce refus d’un environnement net rompt surtout avec le goût pour les mécaniques en circuit fermé et les petits mondes en vase clos. En ne pouvant accorder la clarté de leur mise en scène à l’espace incertain du récit, comme le shérif perd peu à peu l’usage de son système de valeurs, les Coen réouvrent la boucle que semblait avoir bouclé leur barber autarcique.

Plus tard, le petit récepteur qui permet à Chigurh de suivre Moss, grâce à l’émetteur situé dans la valise de dollars, prend le relais de cette perception déficiente. Le dispositif atteint sonmeilleur lors de la séquence où le tueur, suivant les grésillements stridents de la machine, avance lentement à la recherche de la chambre du motel dans lequel s’est réfugié Moss, se méprenant in fine par un fin truchement de montage. Par ces effets subtils de latence, de décalage ou de retard qui perturbent l’avancée de la traque, le film maintient les personnages dans un flottement entre distance et proximité. Les images fonctionnent par contrastes visuels saisissants, renvoyant dos à dos le jour (le désert et ses lumières dorées, magnifiquement photographiées par Roger Deakins dans l’ouverture) et la nuit (le retour nocturne de Moss sur les lieux du carnage). Dans l’irradiation et le tâtonnement, No Country for Old Men avance ainsi vers une extinction des signes.

De là l’impression que les personnages flottent dans un espace de plus en plus hétérogène. Les Coen jouent ici d’une gamme d’effets de flou inédits. Pris à travers vitres, encoignure de porte, pare-brise éclaté ou reflet bombé d’un écran de télé éteint, les personnages s’exténuent en silhouettes sombres ou morcelées. Réduites en poudre fine par le tamis de la mise en scène. Ce brouillage est salutaire : il empêche le film de se replier dans la mécanique parfaitement huilée du thriller (figures pleines, hyper précision typique des cinéastes) et impose aux personnages de rester à l’écoute. Recoller en aveugle à l’action, s’exposer à la part d’illisibilité et d’inefficacité de la perception, voilà qui agit comme un coup de fouet dans une oeuvre plutôt encline à s’étourdir de sa transparence et de sa netteté

Cette bouche d’ombre qui relance en permanence le road-movie, où les personnages se glissent littéralement entre les doigts, évoque un autre grand film cannois, Zodiac de David Fincher. Le psychopathe incarné par Javier Bardem, molosse à la coiffure de benêt, trimballant un canon à air comprimé, pourrait être l’envers du tueur introuvable de Fincher. Ses meurtres sauvages, qu’il pimente de petits jeux (pile ou face) ou de dialogues à tomber par terre, saisissent par leur gratuité. Tout semble buter sur ce bloc d’étrangeté maximale, et le souffle du film se coupe à chacun de ses déchaînements d’ultra violence. On pourrait n’y voir que l’incarnation grotesque du fatalisme ironique et de ce goût de l’absurde qui collent aux semelles des frères Coen comme une boue métaphysique. Mais il y a plus : Chigurh aspire tout ce que l’intrigue maintient fébrilement suspendu à son fil.

Celui-ci répond donc en parfaite symétrie au personnage du shérif Bell, fantôme sans prise. Il faut alors en revenir au titre, dont la beauté crépusculaire est anéantie par la traduction française (« Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme »). C’est dans cette conscience désenchantée du vieil Ouest - que les traits usés de Tommy Lee Jones, ganache à la mine déconfite, affermissent royalement - que se précise l’horizon d’effilochement du film. En régnant sur cet espace en pointillés, le shérif se pose en gardien d’un musée (de l’oeuvre des Coen et plus largement d’une « dé-conquête » de l’Ouest entamée depuis leurs débuts) dont il n’a plus le contrôle. Le relevé d’empreintes méthodique et sans cesse frustré qui lui permet d’avancer le dit mieux encore : remonter la piste et traquer le Mal, malgré la hauteur de point de vue qu’impose la tâche, c’est encore et toujours se livrer au malheur d’arriver après.

À l’avance de Moss, au retard du vieux shérif, le film oppose l’abîme figuratif de Chigurh. En angle mort, le monstre se poste au centre des deux temps du récit, identiquement orphelins, naïveté du cow-boy qui ramène à la veine énergique et cartoonesque des premiers films des Coen, inertie du shérif évoquant la morbidité exténuée du Barber et son royaume de restes. Parfois les deux se confondent, et le shérif, le temps d’un songe déchirant, s’amenuise en enfant que son père abandonne à la nuit. Voilà peut-être la clé. Conscience de la fin d’un monde pour McCarthy, Bell pose pour les Coen une question d’ordre plus cinéphilique. Quid de l’héritage des pères face à la jeunesse aveugle de Chigurh, incarnation de l’avance que le film a sur lui-même ? La réponse semble claire : une simple voix suffit à regonfler le récit de sa mémoire, il s’agit simplement d’entendre son murmure et sa persistance.

Ce subtil réapprentissage de l’écoute n’est pas la moindre des surprises offertes par No Country for Old Men. Il creuse le film d’une secrète bienveillance qui permet de voir loin, et ravive une des questions que la jachère des années 2000 a laissé ouvertes. La génération américaine arrivée au sommet des années 1990 (Coen, Fincher, Tarantino), toute d’hypertonicité et d’agressivité référentielle, est-elle soluble dans le règne - plus doux - du contemporain ? Après Zodiac et Boulevard de la mort, No Country for Old Men le confirme : oui, il y a encore un pays pour nos héros.

Etats Unis, 2007

Réalisation : Joel et Ethan Coen

Scénario : Joel et Ethan Coen, d’après le roman de Cormac McCarthy

Interprétation : Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Kelly McDonald

Image : Roger Deakins

Son : Skip Lievsay

Décors : Jess Gonchor

Montage : Roderick Jaynes

Musique : Carter Burwell

Production : Scott Rudin, Joel et Ethan Coen

Durée : 2 h 02

Sortie : 23 janvier 2008

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 14 autres membres